A pesar de que solemos tener la sensación contraria, a medida que transcurren los años disponemos no solo de más tiempo libre, sino también de más dinero (no necesariamente más monedas en el bolsillo, sino que podemos adquirir mayor número de cosas con ellas porque los bienes y los servicios son cada vez más baratos). No, no es una errata. Disponemos de más tiempo. Y las cosas son menos caras.

De hecho, gran parte de la sensación de que no tenemos tiempo no reside en que no tengamos tiempo en realidad, sino en que llenamos artificialmente ese superávit de tiempo con cada vez más y más tareas para no enfrentarnos al hecho estadísticamente indiscutible de que, de promedio, nos sobran más las horas que antes. Es como el pez que se muerde la cola: cuanto más tiempo tenemos, más cosas decidimos hacer, algo así como el término hipopotomonstrosesquipedaliofobia, que es la palabra que designa el miedo irracional a la pronunciación de palabras demasiado largas.

Esta sensación de tener más tiempo libre y de la necesidad de llenarlo con algo quizá fue más patente que nunca durante el siglo XIX, pues fue lo que, en cierto modo, propició el nacimiento de la escuela pública. En sus inicios, la educación era un lujo que solo podían permitirse las personas pudientes. El resto de los jóvenes estaban condenados a trabajar en las fábricas. Sin embargo, a medida que se implementaban mejoras tecnológicas en éstas, se empezó a disponer de suficiente dinero para que los hijos pudieran estar desempleados o para que no tuviesen que entregarse a interminables jornadas laborales tales como las que plasmó tan icónicamente Charles Chaplin en Tiempos modernos.

La escuela pública, finalmente, se abrió no tanto porque la sociedad avanzara, como para hacer algo con el tiempo libre de la juventud, tal y como escribe Stanley Aronowitz en Against Schooling:

Durante el siglo XIX, la preocupación de maestros, agentes de la ley y líderes políticos o económicos era qué hacer durante la jornada laboral con la juventud desempleada. Una alternativa era la prisión de día. Pero algunos, como Horace Mann, insistieron en que la escuela pública sería una forma más productiva de contener a los jóvenes inquietos.

Cada vez más ocio, no menos

Desde 1929, por ejemplo, los estadounidenses gastaban más del 60 por ciento de su renta disponible en la satisfacción de sus necesidades, pero en 2016 la cifra se ha reducido un tercio. En 2015, los hombres declaraban 42 horas semanales de ocio, y las mujeres, 36 horas; pero cincuenta años antes, los hombres declaraban 32 horas, y las mujeres, 30 horas. Estas tendencias también se aprecian en Europa Occidental.

Un trabajador medio de una fábrica invierte actualmente 40 horas a la semana, es decir, casi un 50% menos que durante el siglo XIX. Las condiciones en España eran bastante similares, según refleja un cuestionario elaborado por la Comisión parlamentaria de Reformas Sociales en 1883:

Trabájase ordinariamente durante doce horas, descansando media para almorzar y una en el invierno y dos en el verano para comer. Los ebanistas, tallistas, sastres y zapateros emplean más tiempo, porque velan o trabajan dos o tres horas por la noche durante la cruda estación. En algunas industrias suelen trabajar medio día el domingo.

Tal y como abunda en ello Steven Pinker en su libro En defensa de la Ilustración: «Conforme se abaratan las necesidades vitales, desperdiciamos menos horas de vigilia satisfaciéndolas y disponemos de más tiempo y de dinero para todo lo demás; y “todo lo demás» también se abarata, de suerte que podemos experimentarlo en mayor medida».

Este superávit de tiempo y dinero que, entre otras cosas, nos permite viajar más, se debe básicamente a un solo factor: la tecnología, como ha señalado el experto en cultura digital y fundador de la revista Wired Kevin Kelly: si una tecnología persiste lo suficiente, sus costes empiezan a aproximarse, sin llegar nunca a cero. Por eso, si el 33% del ingreso promedio de los estadounidenses se gasta en vivienda, seguido del 16% en transporte, el 12% en alimentos, el 6% en atención médica y el 5% en entretenimiento, y esos porcentajes eran mayores hace solo unas décadas, y hace apenas un siglo y medio la mayor parte de la gente ni siquiera tenía acceso a esos bienes y servicios.

Simplemente basta con comparar lo que un trabajador podía comprar con el salario de una hora en Estados Unidos, tanto en el año 1901 como en el 2001, respectivamente: 3 litros de leche / 15 litros de leche, 0,5 kilogramos de mantequilla / 2,5 kilogramos, 12 huevos / 144 huevos, 0,9 kg de chuletas de cerdo / 2,4 kilogramos, 4 kg de harina / 22 kg. Por eso, la afirmación de que, en solo 200 años, el 95 por ciento de la humanidad vivía en la pobreza extrema, ya no nos parece tan extravagante.

La cesta de la compra también fue progresivamente más barata, sobre todo, en Europa occidental (incluyendo España), que es donde tuvo lugar el epicentro de la revolución industrial. La cantidad de comida que un trabajador podía comprar en Europa, pues, empezó a crecer exponencialmente de 1820 en adelante.

Esta tendencia probablemente no va a dejar de crecer, hasta que lleguemos a una sociedad de coste marginal casi cero, tal y como explica Jeremy Rifkin en su libro del mismo título: La sociedad del coste marginal cero. Es decir, un mundo en el que todo tendrá un precio casi gratuito. Donde el tiempo será algo abundante, en vez de evocar al tictaqueo del reloj o las gotas de agua fluyendo inexorables en una clepsidra.

Pero ¿por qué nos parece que tenemos menos tiempo y que apenas podemos llegar a fin de mes? La respuesta corta es: porque hacemos más cosas que antes y porque disponemos de más bienes y servicios que antes.

Tendemos a creer que estamos siempre atareados, yendo de aquí para allá, cursillos, reuniones, contestar a mensajes de WhatsApp, comprar, cocinar… pero no estamos peor que en generaciones anteriores, sino mejor. En gran parte, todo depende de dónde tracemos la línea entre ocio y trabajo. ¿Estamos en modo ocio cuando echamos un vistazo a Twitter en horas de trabajo? ¿Responder un WhatsApp es siempre trabajo? Un análisis del sociólogo John Robinson muestra que el estadounidense medio siempre se siente apurado, tanto en el año 1965 como en 2010. En este intervalo de años ha cambiado radicalmente el mundo, pero la gente se siente agobiada porque la gente no cambia… nos organizamos igual de mal.

A esto se suma que ante nosotros se despliegan una oferta cada vez mayor de actividades que podemos permitirnos. También aparecen nuevas formas de ocio que pueden requerir más tiempo: por ejemplo, las horas de consumo de televisión han ido aumentando paulatinamente, década a década, en el televidente promedio… Sin embargo, este consumo empezó a decaer justo con el advenimiento de internet. Es decir, que la gente tenía cada vez más tiempo libre para invertirlo en su aparato de televisión, y el consumo solo empezó a reducirse cuando otra cosa llamó más nuestra atención.

Otro dato contraintuitivo: los típicos padres estadounidenses han ido pasando cada vez más tiempo con sus hijos, no menos, a pesar de que parece que andamos más ocupados o que las redes sociales digitales favorecen más el contacto online que offline, tal y como refleja este estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chicago.

Incluso las madres solteras y trabajadoras de ahora pueden pasar más tiempo con sus hijos que las madres casadas que se quedaban en casa en el año 1965, como ha analizado la historiadora y experta en cultura norteamericana Stephanie Coontz en su libro Way We Never Were: American Families And The Nostalgia Trap.

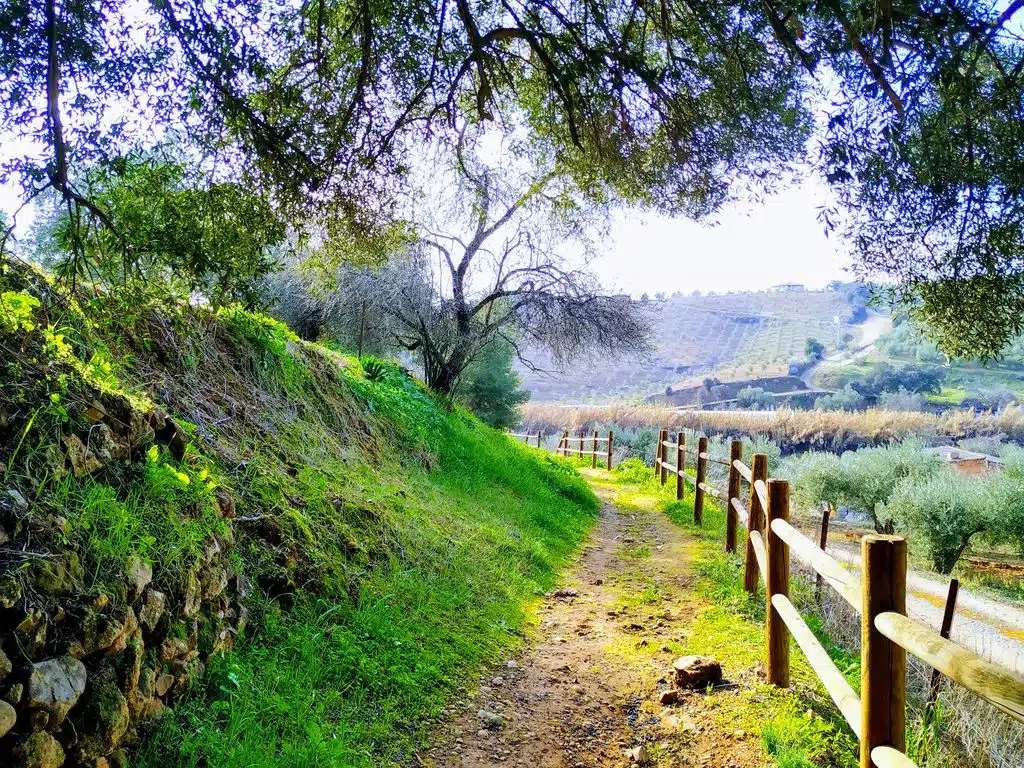

A la vez que nos quejamos de que tenemos poco tiempo libre, vivimos en la época en la que viajar se ha democratizado casi totalmente. Hace apenas medio siglo, viajar era una actividad de personas con alto poder adquisitivo. Hace un siglo, solo una forma de ocio que podían permitirse las familias de alta alcurnia. Un total de 1.322 millones de personas viajaron por turismo en 2017; solo 25 millones de personas lo hicieron en 1950.

Ahora no solo cualquiera de nosotros, con un mínimo esfuerzo económico, puede alcanzar cualquier huso horario que se le antoje, sino que debe regularse el turismo so pena de que el exceso de visitantes arrase algunos destinos protegidos. Por ejemplo, Maya Bay, la playa que se hizo famosa gracias a la película de Danny Boyle La playa, obligó a las autoridades tailandesas a intervenir a fin de evitar un daño medioambiental creciente debido a la oleada de turistas. En el Everest, casi hay que pedir vez. En definitiva, millones de personas que se quejan de que cada vez tienen menos tiempo libre.

Sergio Parra

Etiquetas

Si te ha gustado, compártelo